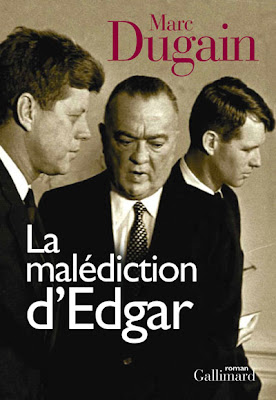

Marc Dugain nous conte dans son dernier opus la vie et les (basses) œuvres d'Edgar Hoover, patron du FBI de 1924 à 1972, que tous s'accordaient à reconnaître comme l'homme le plus puissant des Etats-Unis. On peut lire ce roman très bien documenté à travers un prisme strictement historique. On peut aussi le lire en se disant avec angoisse que les bégaiements de l'histoire le rendent terriblement actuel…

Pour se rassurer, on dirait qu'il s'agit de la caricature d'une époque révolue.

Une époque caractérisée sur le plan international par la folie extrémiste de l'affrontement est-ouest mais aussi par la non moins extrémiste schizophrénie de la société. Une époque décrite par le novelliste américain William Styron comme la « passerelle chancelante entre le puritanisme de nos ancêtres et l'avènement de la pornographie de masse ».

John E. Hoover est tout cela à la fois. Il se veut à la fois fervent défenseur de la morale chrétienne dans son acception la plus stricte et grand pourfendeur du libéralisme caractéristique de la société de son époque. On le découvre abject, assoiffé de pouvoir, confondant ses intérêts et ceux, en principe, éminemment supérieurs, de l'Etat qu'il est censé servir.

Ce personnage atypique nous est décrit de façon très intime par Clyde Tolson, celui qui fut son plus proche adjoint mais aussi son amant. Car Hoover était homosexuel. Un détail ? Pas vraiment. Sa vie durant, nous confie Clyde Tolson, il aura été mû «par un puissant moteur (…) celui de la honte de sa condition qui l'animait sans répit, dans une fuite éperdue à laquelle il s'était imposé de donner un sens ».

Ainsi va Edgar Hoover et ses petites contradictions : homosexuel homophobe, défenseur des libertés individuelles aux méthodes fascistes, génie sûr de sa condition mais néanmoins paranoïaque, amoureux du rêve américain - n'importe qui, quelque soit sa naissance, pourvu qu'il ait du talent, peut se hisser au sommet – néanmoins affligé d'un racisme viscéral.

Jusque là, donc, on se rassurait. Là où on a froid dans le dos, c'est que le terrain de jeu du héros cynique de ce roman, c'est la plus grande démocratie du monde. On a encore plus peur quand on se rend compte à quel point tout cela est contemporain et comporte des ressemblances plus que fortuites avec des événements qui nous sont depuis devenus familiers.

En effet, Clyde Tolson nous convie à une visite des arcanes de la démocratie américaine du côté nauséabond de la force, par la lunette des ministériels cabinets qu'il a tant connu tout au long de ses 38 années de carrière.

On s'en serait douté, quelques grands noms retiennent bien entendu l'attention plus que les autres – Roosevelt et, surtout, Kennedy. Rien ne nous est épargné : le début de la dynastie Kennedy avec Joe qui nous est dépeint comme un personnage électrique, énergique, turbulent, sans la moindre finesse, un hyperactif priapique capable de poursuivre une femme de ses assiduités jusque dans les toilettes.

Une grande part du roman est consacré à l'accession au pouvoir de JFK, devenu au début de son mandat l'incarnation parfaite de la démocratie hollywoodienne – à base de sourire dentifrice et programme politique allégé - ainsi qu'au contexte international marqué par la guerre froide et les conflits ouverts menaçant la sécurité de la planète entière – ainsi l'affaire de la Baie des Cochons, en 1962. La encore, la petite histoire double souvent la grande : on revit ainsi l'échec des tractations pour faire assassiner Castro par la mafia sur fond d'affrontements fratricides entre les services d'investigations (FBI et CIA). On devine les raisons qui mèneront quelque temps plus tard à l'assassinat de JFK ainsi qu'au suicide largement aidé de Marylin Monroe, victime de la guerre des services, de la mafia, des intérets américains à la poursuite de la guerre du VietNam et du loby anti libéral.

Dans la petite comme dans la grande histoire, Edgar Hoover aura été le fil rouge de la politique américaine pendant toutes ces années. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le marigot et les eaux troubles ne l'effraient pas. « Dieu et la loi, dit il à son Clyde, sont de la même essence. Mais le service du bien n'ouvre pas les portes de l'éternité. La bataille du temps, on la gagne par la postérité. En se mettant au service des idées qui ont le plus de chances de triompher. Si par bonheur elles sont en harmonie avec tes propres convictions, alors tant mieux. ».

L'obéissance à la raison d'état ainsi que l' application de la doctrine politique de l'époque, le Maccartysme, seront pour lui de parfaits prétextes pour mettre l'Amérique entière sur écoute. C'est l'époque où Thomas Mann, Hemingway, Albert Einstein, Trumann Capote, Charlie Chaplin sont considérés comme de dangereux rebelles à la cause suprême et néanmoins bien pratique qu'est la lutte contre le communisme. Il exerce à la perfection la fonction qu'il s'est auto attitré de protecteur de l'Amérique contre toutes les déviances et les contaminations exogènes.

Alors bien sûr, on aura beau gloser sur l'utilisation de méthode post fascistes pour préserver la démocratie, s'étonner à juste titre des soirées décrites par Clyde dans les salles du FBI à visionner les films salaces issus des saisies effectuées par les agents des mœurs. Tout ce que l'Amérique bien pensante aura retenu, c'est le rôle crucial qu'aura joué Hoover dans la préservation de ses valeurs morales essentielles… Finalement, à l'issue des funérailles nationales de Hoover, Clive se verra remettre le drapeau qui recouvrait le cercueil – hommage ultime habituellement réservé aux veuves.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire